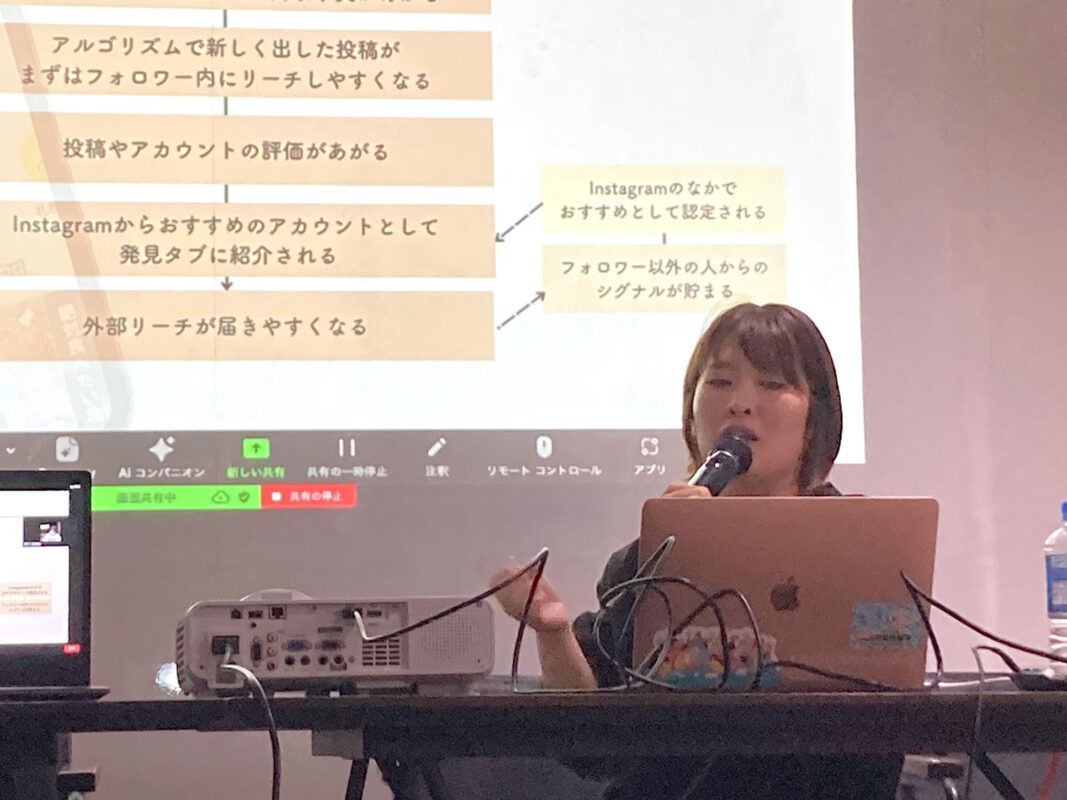

【寺子屋レポート】「ファンをつくり、ターゲットに届けるインスタグラム運用講座」を開催しました。

2023奄美市フリーランス寺子屋の講座として、「ファンをつくり、ターゲットに届けるインスタグラム運用講座」が2023年11月25日(土)に開催されました。

自身のインスタグラムフォロワーを3ヵ月で1万人にまで伸ばし、複数の会社で運用代行、アドバイスを行う蓑口亜寿紗氏を講師に招き、インスタグラムの運用の仕方を学びました。

日程:2023年11月25(土)

場所:奄美市WorkStyle Lab、ZOOMオンライン

講師:蓑口 亜寿紗氏(ソーシャルコミュニケーター、新しい働き方Lab東京コミュニティマネージャー)

|講師の紹介

蓑口 亜寿紗 氏

ソーシャルコミュニケーター

新しい働き方Lab東京コミュニティマネージャー

発信と言語化により社会とあなたをつなぐソーシャルコミュニケーター。自分らしい働き方や暮らし方を伝えるため、新しい働き方Labコミュニティマネージャーとしても活動中。複数の企業でインスタグラム運用を行いながら、自身も地元北海道の魅力を発信するアカウントを運用。フォロワー1.9万人。月間最大リーチ数は100万超え。

インスタグラム : https://www.instagram.com/azu_sanpo/

|インスタグラムそのものを理解しよう

まず、講座の最初に先生が提示したのは、

「あなたがインスタグラムで叶えたいことはなんですか?」

そして、

「インスタグラムそのものが叶えたいことは何かを考えてみましょう」

という質問と提案。

2つ目の質問でいいたかったのは、「Instagramという一つのサービスを一つの人格だと思いながら、この場合どういう行動にでやすいだろう?を想像しながら聞いていただけるとより理解が深まります」といういこと。

SNS発信をする時、無料で気軽に発信できるので、商品が売りたい、お店の宣伝がしたいなど、自分が叶えたいことだけで頭がいっぱいになりがちです。

しかし、SNSをうまく活用するのに考慮すべきは、運営会社のメリット。

SNS運営は、広告での収益が大きいので「ユーザーがより長く滞在し続けてくれること」が運営会社にとって最も重要なことになります。

インスタグラムさんの「ミッション(かなえたいこと)」は何かを理解すること。

それは、コミュニティ作りを応援したいSNSであるという特徴。インスタグラムさんがなにを望み、どういう投稿を取り上げたくなるのか、という心理(アルゴリズム)を理解することが今回の講座の目的だと伝えました。

|「伸びる」仕組みを理解する

インスタグラムで外部リーチをとる方法は大きく分けて5つあると蓑口講師は話します。

【01 発見タブに載る】

インスタグラムが誇る最高の拡散力だが、発見タブに載るまで時間がかかります。

発見タブに載るためのフィード投稿は、まず保存数・滞在時間、次にコメント数、その次にいいね・シェア数などのシグナルをチェックすることが重要。リーチ数に対して2~3%の保存数があれば合格ライン!

【02 リール動画をのばす】

手軽に投稿しやすいリール動画。特にアカウントが1000人以下の方は、積極的に取り入れるのがおすすめ。

リール動画が伸びるために必要なシグナルは、視聴完了率と滞在時間。その次に保存、いいね、コメント、シェアです。

自分が見て、魅力的だと思う動画を作成すること、そしてお客さん側の目線に立ち「これは良いね!」と思えるものを考え、何度も作ってみることが大事です。

【03 ハッシュタグ検索で上位に載る】

日本人がハッシュタグ検索する回数は世界平均の3~5倍(2020/10データ)!ただしハッシュタグで当たったところでそれほど新規リーチは伸びないのであまりこだわらなくてOKとのこと。

「ハッシュタグ」は外部リーチを狙うにはあまり効果はありません。

もし付けるのであれば、読者から検索されそうで、且つ投稿に関連するワードにするのがよいとのこと。

【04 お金をかけて外部リーチをのばす】

即効性がある拡散を狙えます。ただしインスタグラム全体の設計とフィード投稿の作り込みが必須であり、コンセプト設計や質の高い投稿があった上でお金をかけることが大事。

【05 他のSNSでシェアする】

人によって見ているSNSは違うので同じ投稿を他のSNSでも上げることで拡散を補うのは有効手段のひとつ。

自分のお客さんとなる人が属しているコミュニティを考え、その人たちが使っているであろうSNSを選ぶことが大事。

特にフェイスブックとインスタグラムは連動しやすくなっているので、有効活用しましょう。

|「認知」~「ファン化」までの道のり

インスタグラムの「発信」でできることは、

知ってもらう=認知

のゾーンまでです。

好きになってもらう=教育/ファン化

のためには実際にお客様にお会いするリアルな場の活用や、一度店に来てくれたお客様を大切にするなどの

「オンラインでの接触」を意識する必要があると、講師は話します。

また、インスタグラムを見ていると気が付くことがあります。

それは「投稿の種類」。

デザイン性が高い、イメージを大事にしているのか。

文字が前面に出た、言葉で伝えることを目的にしているのか。

■インスタグラムの主な分類

「ブランド型」

メリット:世界観で人を惹き付けるコアなファンができやすい

デメリット:アルゴリズムに当てづらくアカウントが伸びづらい

「コンテンツ型」

メリット:再現性や有益性が表現しやすくアカウントが育ちやすい

デメリット:情報>人になってしまいファンが育ちづらい可能性がある

「ミックス型」

メリット:視覚的にも言語的にも魅力を伝えやすい

デメリット:交互にあげていかないと形がくずれてしまい自由度が下がる

どの型にするにも、

アカウントのなかで迷わないような全体構成の整備が必要と講師は伝えます。

やるべきことは以下の通り。

すぐにできることなので、ぜひチャレンジしてみてください!

- アカウント名の整備

よくあるのはアカウント名を「株式会社〇〇」などお店の名前にしてしまうこと。

奄美大島のゲストハウス|〇〇 のような初めて見た人にでも分かりやすい名前にしましょう。 - プロフィールの整備

コツは「わかりやすく、シンプルに」です。

よく、かんけいありそうなハッシュタグをいくつも入れたり、住所や電話番号などを書いたりする人がいますが効果的ではないです。お店情報を載せたい場合には、URLとして公式サイトやGoogleMapを掲載しましょう。 - ハイライトの整備

ハイライトは、まとめページのようなものです。

お知らせ、メニュー、営業日、お店の場所などお客様にとって「わかりやすい」をまとめましょう。

|課題

インスタグラムで発信していくこと、自分が発信したいことだけでなく「インスタグラムさんが求める内容」を理解することなどなど、、、

SNSを使ったマーケティングのダイジェストのような大充実の講座が終了しました。

最後に出された課題は、「講座生自身のインスタグラムのプロフィールを整備すること」。

プロフィール整備のビフォーアフターを蓑口先生が確認し、さらに「もっとこうしたらよい」というお手本プロフィールをフィードバック。

さっそく自身のプロフィールに反映する受講生が続出でした。

ーーーーーーーーーーーー

だれもが簡単に無料で始めることができるSNS、インスタグラム。

しかしだからこそ、本質を理解しているか・していないかによって、結果(発信力)は大きく変わってくるのだと改めて感じました。

目的(フォロワーを増やしたい、「発見タブ」に載りたいなど)を達成するには、一朝一夕ではなくコツコツとした努力が必要なのだということもわかりました。

目的に向かって、最善の道を選べるよう、今日学んだことをいかして各自で頑張ってもらいたいと思います。お疲れ様でした!